新着情報

目新しいメソッドが多すぎる!?

やる気が出ない・・・の解決方法

保護中: 単語

なぜ日本の英語教育ではしゃべれないのか?

私、パン屋の英会話教室Leon 校長 横山礼恩は

10年間受験英語を教える塾講師だったのに、ニューヨークに留学したら全く英語が話せなかった英会話講師です。

塾講師時代を入れると、今年(2022年)で講師歴は20年目となります。

レオンは本名ですが、埼玉生まれ埼玉育ちで英語は苦手。

そんな自分も、ニューヨーク留学時はTOEIC900点近く、受験英語ももちろん教えていたくらいですから、プロのレベルになっていたと思います。

それが、どうしてニューヨークでは幼稚園児よりもしゃべれなかったのか?

本当に英語が口から出てこないし、第一何を言っているのか、全く聞こえませんでした。

コロンビア大学ALPコースに通ったのですが、クラスも下から二番目でした。

10年間も子供達、とりわけ受験生に英語を教えながらこんなことになるのか?

実は、今になって分かったのが、英会話となると不得意な英語の先生はとても多いです。

何故そうなるのか?

一言で言って、英語学習の方法が「しゃべれる」ようにはなっていないからです。

現地で英語がしゃべれない、というのは非常に困ったので、英会話学習法については必死に勉強しました。

そこで出会ったのがSLA(第二言語習得論」です。

もちろん、プロの学者ではないですし、とてもじゃないですが偉そうに語る資格はないのですが、ただ非常に納得したのが

「学習(Learning)」と「習得(Acquiring)」は違う

ということでした。

日本の英語学習は単語の暗記、英文の文法訳読、文法クイズ、発音の練習など、ほとんどは「学習」に分類されます。

SLAの大御所、スティーブン・クラッシェンによると、学習では全くしゃべれるようにならない、というのです。

ちなみにクラッシェンは、外国語習得は人によって違うことはない、たった一つ方法でなされると言っています。

人が耳から食事を消化したりしないのと同じで、たった一つの方法でなされる、と。

その過激さから反論も多いわけですが、それでも

外国語を「しゃべれるようになる」

という点では非常に本質をついていると、僕は経験上思っています。

「学習(Learning)」ではしゃべれるようにならない

「習得(Acquiring)」を通して外国語を本当にしゃべれるようになる。

クラッシェンは、子供は100%習得を通して、大人は習得と学習の割合が9:1で良いと言っています。

どちらにせよ、日本の英語教育はほとんどが「学習」に当たるわけですから、これではしゃべれるようになるわけがありません。

じゃぁ、「習得(Acquiring)」ってなんなのか?

簡単にいうと

「多聴多読」

です。

全部ではなく、7−9割理解できる(最低6割はわかる。全くわからないと意味ありません)ものの多聴多読を通して、

「本当にしゃべれるようになる」

と、すごく簡単にいうと言っています。

それだけ?

そんなことで?

わからない単語はどうするの?

そう感じないでしょうか?

私は初め、正直そう思いました。

また、やってみるとわかるのが、そもそも知らない単語や、意味が取りづらい箇所を無視してどんどん先に行く、ということに全く私たちは慣れていないのです。

多聴多読を続けるということは、この「心の中に起こる疑念」とも日本人は戦わないといけないようです。

しかし考えてみたら、その国の本を10冊も読んだことないくせに、ネイティブとペラペラしゃべれるなんてあり得るでしょうか?

教科書なんて薄っぺらく、それすら中高の時は毎年終わらなかったですよね?

それをちょっとずつ週に何度か読んだくらいで、何も考えずにスラスラ英語が出てくる、と考えることがおかしいのではないでしょうか?

日本人で、英語の本を10冊読んだことある人はほとんどいないでしょう。

そう、日本の英語教育で話せないのは、決して文法ばかりやっていたから、ではありません。

英語を話す機会がなかったから、というわけでもないのです。

というのも、大切なのはインプットであり、アウトプット(スピーキングやライティング)はそこまで重要じゃないとい意見がSLAにはあります。

英語は語順の言語ですから、文法をある程度学ぶ(特に語順に関するもの)

また、発声もだいぶ違うので、発音を学習するのも良いでしょう。

単語もやはり覚えないとレベルアップは測りづらいと思います。

なので、そういう練習や例文暗記も良いのです。

でも、それはあくまで周辺的大切さであり、もっともっと

「習得」= 多聴多読

の練習に時間を割くべきです。

例えば、TOEIC学習に関しても、一冊をじっくりやる人はそこまで飛躍的に点数は伸びません。

それよりも、ざっとでいいので何冊もやる、問題演習をする。

こちらの方が断然伸びます。

※こちらの記事もどうぞ!多くの人がやっている、TOEICが伸びない勉強法BEST5

ただ、この多聴多読がやってみると本当に日本人は私も含めて苦手です。

わからないところについ止まってしまう癖が中々抜け切らないのです。

もちろん、英語をそもそも使う必要がない環境、間違えたくないという日本人の真面目さ

理由はひとつではないのですが、

なぜ日本の英語教育ではしゃべれないのか? = インプットの量が圧倒的に足りていないから

これはほぼ間違いないと確信しています。

また、多聴多読は、Story-Listeningという形で、音声もあるもの、さらに今のレベルより少し難し目で、興味が持てるもの(これもとても大事)

を、教員にガイドされながらしていくと、より効果的と言われています。

最後までお読みいただき、どうもありがとうございました!

パン屋の英会話教室Leon 校長 横山礼恩

TOEICが伸びない、多くの人がやっている学習法BEST5

TOEICが伸びない、多くの人がやっている学習法BEST5

第5位 単語をひたすら覚える!

もちろん、単語を覚えることは意味がないとは言いません。

また、点数を上げるためには効果的なことも事実です。

とはいえ、TOEICはとにかく量が多く、900点以上を狙う場合は別ですが

800点までは、細かい知識を知っているかどうかよりも

「いかに、大量の英文を素早く聞いて読んで理解できるか?」

こちらの能力を問われています。

いくら単語をひたすら覚えても、速読力は全然つかないものです。

単語だけに血道をあげても、思ったよりTOEICの点数は上がらないものです。

でも、必要じゃないわけではないので、バランスが大切です。

メインの練習の補助くらいに考えておくとちょうど良いと思います。

第4位! 綺麗なノートの作成、付箋をたくさん貼る

私、パン屋の英会話教室Leon 校長 横山礼恩は英会話を大人に教えて10年ですが

その前は10年間、受験英語を学生さんたちに教えていました。

その頃から感じていたことが

「几帳面に色分けしたり、定規を使う、付箋を貼るなどして綺麗なノートを作る人ほど伸びない」

そう、理不尽でもありますが、真面目すぎる生徒さんほど、意外と伸び悩んでいたのです。

TOEIC学習にも同じようなことが言えます。

第5位!にも書きましたが、650点の方が目指すべきは、大量の英文を処理できるようになる能力

つまり、具体的に言えば、TOEICを2時間で解き切れるようにならないといけません。

さらに、社会人は忙しいので、なるべく効率よく、

なんなら、その速読力をつける以外のことは一切しないくらいの覚悟が必要です。

そのためのトレーニング以外のことは、なるべくやらずに、これがポイントです

「可能な限り、学習法はシンプルにする!」

非常に大切なポイントですので、心に留めておいて欲しいと思います。

第3位! 文法をひたすらやる

これも意外な落とし穴です。

語学学習は、

流暢さ(処理スピード) → 正確さ

の順で鍛えるのが良いとされています。

文法は「正確さ」に関するものがほとんどで、もっと基礎の「語順」に関するポイント

これはもちろんすごく大切なのですが、650点を取れている方はここはクリアしていると考えて差し支えありません。

また文法を直接問う問題は、Part5の30問、Part6の数問なので

文法に時間を使いすぎると一番大切な「速読力」を鍛えられず

思ったよりも点数が伸びないものです!

900点や満点を狙いたい!となったら集中的にやれば良いので

それまでは、あくまで補助的な練習に留めておいた方が点数は伸ばせます。

第2位! 一つの英文をしっかり訳して何度も繰り返す

これの何がいけないんだ!

という声が聞こえてきそうですし、また

「こうやらないと、気持ち悪くて先に進めない!」

のが日本人です。

私ですらそうです!

でも速読力を鍛えるのはとにかく

「多聴多読」

であり、理解度は7-9割程度でどんどん先に行ってしまうのが本当に大切なのです。

公式問題集は新式のものは8まで出ていますが、皆さんはどれくらい終わっているでしょうか?

おそらく、ほとんどの方は高得点の方ですら、1冊も終わっていない方が多いと思います。

逆に、ざっとでいいからどんどんやって、4、5冊、またはそれ以上一通りはやった。

こういう方は、本当にそんなに苦労することなく800点は超えていくのです。

ちゃんと英会話力も上がっています。

1日1つの文をじっくりやったら、それだけで30分はたち、3ヶ月で終わるのは

おそらく公式問題集1冊程度でしょう。

ここは本当に大切なポイントですので、是非押さえておいてください。

じっくりやってたら、3ヶ月で650→800はかなり厳しいです!

第1位! 1日3時間やろうとする

先に言いますが、1日3時間やれば、たとえ第2位であげた

全てをしっかりと繰り返す、また単語や文法をやったとしても

800点は可能性が高いでしょう。

やり方を正しくやれば、1日3時間やれば、800点はほぼ確実に達成できます。

でも、講師歴20年、現場でずっと生徒さんをしかもマンツーや少人数クラスで教え続けてきた私からすると

この計画は「99%挫折する」と確信しています。

何故か?

シンプルに、そんなにできる人はほとんどいないからです。

少し話はズレますが、副業などでスモールビジネスを始めるときのコツの一つとして

ニッチを狙え、というものがあります。

そう、1日3時間やって3ヶ月で英会話を飛躍的に伸ばす!

というのは、ニッチを狙ったビジネスの文句としてとても優れているのです。

余程意志が強い、トップアスリートならば、それは可能でしょう。

むしろ、たった3時間でいいの!?

というかもしれません。

ところが、そんな人は実際にはほんの一部です。

正直、1日1時間を週に5日という目標ですら、私は簡単ではないと実感しています。

決して不可能ではありませんが(習慣化してしまえば)、それですらやる場所、時間帯を考える、などの対策は必要となってきます。

夢のようなことを考えるよりも、今の自分でできる範囲から考えるのが現実的だと思いますし、また、それでもやり方をうまくやれば

TOEIC650点あるならば、3ヶ月で800点を超えることは可能です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

TOEICは量が多いので、まずは速読力をつけることが点数アップにつながります。

このための練習に時間のほとんどを使い

それにプラスして、単語や文法を少しやるのが、点数を短期間で飛躍的に上げるコツです。

またそうすることで、実際の英会話力も上がります。

もう一つのポイントは、無理すぎる計画は立てないことです。

3ヶ月とは言え、苦しみに満ちた日々だとあまりに長く挫折するでしょう。

現実的な計画でいきましょう!

ちなみに、パン屋の英会話教室Leon 公式LINEでは

単語暗記音源を1日10語、TOEIC用語の中から中心に毎日無料でお送りしています。

1ヶ月で300語覚えられる計算ですので、良かったらこちらより登録してみてください!

【『公式TOEIC Listening&Reading 問題集 8』を使い倒す編:「Part 5「短文穴埋め問題」】

こんばんは、岩田です。

最新の『公式TOEIC Listening&Reading 問題集 8』。

シリーズでこの最新問題集8に登場する問題の、「ここだけはおさえたいポイント」を解説しています。

本日は、Part 5「短文穴埋め問題」の解き方です。

Part 5は「短文穴埋め問題」、問題数はリーディングセクション100問中の30問です(Q101からQ130まで)。

4つの選択肢の中から最も適切な単語を選び、不完全な文を完成させます。

—

Part 5の攻略法1

全文を読む。空白の前後だけ読んで解答しない。

—

はじめに選択肢(A)~(D)を見て、出題形式を把握してから全文を読みましょう。

よく、空欄の前後だけ読めば解ける問題がある、とは言われますが、その空欄の前後だけ読んで解けるかどうかを判断するのではなく、正攻法で最初から読み始めて解くスピードを身につけた方が、最終的には効率的だと思います。

—

攻略法2

出題数の多い「品詞問題」と「動詞問題」を押さえる

—

「品詞問題」とは、同じつづりで始まる派生語が選択肢に並んでいる問題のことです。ちなみに正解は「(D)knowledgeable」。

例)

Ms. Ikeda is quite ___ about jazz and plays the piano in her spare time.

(A)knowledge

(B)knowingly

(C)knew

(D)knowledgeable

「動詞問題」とは、同じ動詞の異なる形が選択肢に並んでいる問題のことです。ちなみに正解は「(C)recruiting」。

例)

Linden Hotel is now ___ a manager for their newly opened branch in Osaka.

(A)recruit

(B)recruits

(C)recruiting

(D)to recruit

—

攻略法3

下記の3つをチェックする

1.主述の一致

SとVの関係

2.能動態・受動態

「~する」「~される」

3.時制

現在形、過去形、過去完了形

—

1.主述の一致

Many students ___ the question.

(A)solves

(B)to solve

(C)be solved

(D)solve

・まずは「S」と「V」の関係を確認します。

S=many students

V=空白

→名詞に対応する動詞を確認

→三単元の「s」が必要か確認

こうして、答えの「(D)solve」が導き出せます。

2.能動態・受動態

The Supporting Actor of the Academy Award ___ to Keanu Reeves.

(A)was presenting

(B)has presented

(C)was presented

(D)presented

・まずは「S」と「V」の関係を確認します。

S=the Supporting Actor of the Academy Award

V=空白

→名詞が「~する」なのか「~される」かなのかを確認

→空所後の目的語の有無を確認

こうして、答えの「(C)was presented」が導き出せます。

3.時制(現在形、過去形、過去完了形)

The administrative department ___ our company travel itinerary at the

meeting next week.

(A)distributed

(B)distributing

(C)was distributing

(D)will distribute

・まずは「S」と「V」の関係を確認します

S=the administrative department

V=空白

→「時のキーワード」=「next week」を確認

こうして、答えの「(D)will distribute」が導き出せます。

これら3つの攻略法を押さえて、Part 5をやっていきます。

本日は岩田がお送りしました。

【『公式TOEIC Listening&Reading 問題集 8』を使い倒す編:「TEST 1 Part 4 説明文問題」その2 】

こんにちは岩田です。

最新の『公式TOEIC Listening&Reading 問題集 8』。

シリーズでこの最新問題集8に登場する問題の、「ここだけはおさえたいポイント」を解説しています。

前回からTEST1のPart 4「説明文問題」を取り上げています。前回の「Part 4 攻略法」をおさらいすると、

—

Part 4の攻略法1

Part 3と同じく、会話文の音声が流れる前に質問を先読みする!(選択肢は余裕があれば読む)

—

能動的に先に設問を頭に入れてから、音声を待ち構えるのが大事です。これによって、聞くべきポイントだけに集中することができます。

—

攻略法2

Part 3と同じく、質問は簡単な文にして内容を覚えておく(日本語で可)

—

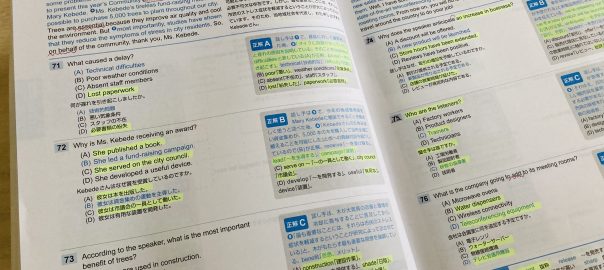

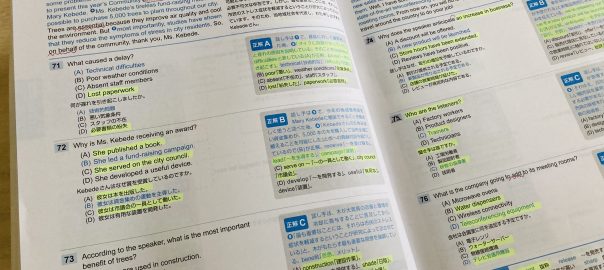

公式問題集8のTEST 1 Part 4の最初の問題、

「Question 71 through 73 refer to the following introduction」を例に挙げると、

71.What caused a delay?

何が遅れを引き起こしましたか。

→遅れの原因は?

72.Why is Ms. Kebede receiving an award?

Kebedeさんはなぜ賞を受賞しているのですか。

→Kebedeさんはなぜ賞を獲った?

73.According to the speaker, what is the most important benefit of trees?

話し手によると、木の最も重要な恩恵は何ですか。

→木の重要な恩恵は何?

と簡単な文にすると、より記憶の定着につながります。

—

攻略法3

Part 3と同じく、Part 4も文章と質問の順序は一致することを押さえておく

—

設問1の質問の解答の根拠は基本、本文のはじめの方、設問2は中盤、設問3は終盤にあり(あくまでも「基本」ですが)、設問1の解答の根拠が本文の最後に出てくることはあまりありません。

—

攻略法4

各設問のキーワードをおさえる

—

71.What caused a delay?

71のキーワードは「a delay 遅れ」です。

72.Why is Ms. Kebede receiving an award?

72のキーワードは「Ms. Kebede Kebedeさん」と「an award 賞」。

73.According to the speaker, what is the most important benefit of trees?

73のキーワードは「benefit of trees 木の恩恵」です。

本文中に必ずこれらキーワードと同じ単語、もしくは言い換えられた表現が出てきますので、キーワードを音声を聞く前に意識しておくことによって、受け身ではなく、待ち構えることができます。

この攻略法を使って、「Question 71 through 73」を解いていきましょう。

—

Question 71 through 73 refer to the following introduction

問題71-73は次の紹介に関するものです。

まずここの「the following」の後の単語をチェックです。「introduction」と、何らかの「紹介」の文章なんだなということをおさえておきましょう。

Good evening. I apologize for the delay.

We were having some problems with the microphone.

It’s my pleasure to present this year’s Community Excellence Award to Mary Kebede. Ms. Kebede’s tireless fund-raining made it possible to purchase 5,000 trees to plant throughout our city.

Trees are essential because they improve air quality and cool the environment. But most importantly, studies have shown that they reduce the symptoms of stress in city residents.

So, on behalf of the community, thank you, Ms. Kabede.

—

まず、問1の「71.What caused a delay→遅れの原因は?」は、キーワードの「a delay」を待ち構えます。

すると、さっそく、

「I apologize for the delay」と出てきます。

なので、この後に続くセリフに答えが出てくると予想できます。

「We were having some problems with the microphone」

この「マイクに問題が生じていた」を「Technical difficulties 技術的問題」と表している選択肢「A」が正解となります。

ここで大事なのは、問1はこの時点で解けたので、マークシートを塗りつぶしたら、問1のことは忘れて、問2、3に集中することです。

問2の「72.Why is Ms. Kebede receiving an award?→Kebedeさんはなぜ賞を獲った?」。キーワードは「Ms. Kebede Kebedeさん」と「an award 賞」。

「It’s my pleasure to present this year’s Community Excellence Award to Mary Kebede. Ms. Kebede’s tireless fund-raining made it possible to purchase 5,000 trees to plant throughout our city」

キーワードの前後に注目して聞くと、「Kabedeさんに今年の地域優秀賞を贈呈」「kabedeさんのたゆみない資金集めが、5,000本の木を購入して当市全域に植えることを可能にした」

と話し手が述べています。ここで、選択肢の正解「B」が導き出せます。

「She led a fund-raising campaign 彼女は資金集めの運動を主導した」。

この時点でマークシートを塗りつぶして、問3を解くことのみに集中します。

問3「73.According to the speaker, what is the most important benefit of trees→木の重要な恩恵は何?」のキーワードは「benefit of trees 木の恩恵」。

さらに続く文で、

「Trees are essential because they improve air quality and cool the environment. But most importantly, studies have shown that they reduce the symptoms of stress in city residents」

木が大気質の改善と環境の冷却に寄与することを言及してから、「最も重要なことには、それらは市民のストレス症状を軽減するということが研究によって示されている」と木の恩恵を強調しています。

ここから、選択肢の正解「C」、「They reduce stress それらはストレスを減らす」を導き出せます。ここでの注意点は「they」が前文の「trees」を指すことです。

「攻略法3」で述べた通り、この文も、問1の質問の解答の根拠は本文のはじめの方、設問2は中盤、設問3は終盤にありました。

「設問は先読みして、簡単な文に直して、さらにキーワードも押さえておく」、ぜひこの解き方で解いてみてください。

本日は岩田がお送りしました。

【『公式TOEIC Listening&Reading 問題集 8』を使い倒す編:「TEST 1 Part 4 説明文問題」 その1】

こんにちは岩田です。

最新の『公式TOEIC Listening&Reading 問題集 8』。

シリーズでこの最新問題集8に登場する問題の、「ここだけはおさえたいポイント」を解説しています。

本日からTEST1のPart 4「説明文問題」を取り上げます。

TOEICのPart 4は「Talks (with and without a visual image) 説明文問題」で、問題数は、リスニングセクション100問中の30問(Q71からQ100まで)。リスニングの30%を占めます。

—

リスニングパート:100問

Part 1:「写真描写問題」6問

Part 2:「応答問題」25問

Part 3:「会話問題」39問

Part 4:「説明文問題」30問

—

1人が話すアナウンスなどのトークに対して、3つの設問があり、それぞれ4つの選択肢の中から解答します。

説明文には、

空港などのアナウンス、

留守番電話に入れたメッセージ、

会議の一部、

スピーチ、

ラジオ放送、

商品やサービスの宣伝、

などがあります。攻略法を一つひとつ見ていくと、

—

Part 4の攻略法1

Part 3と同じく、会話文の音声が流れる前に質問を先読みする!(選択肢は余裕があれば読む)

—

能動的に先に設問を頭に入れてから、音声を待ち構えるのが大事です。これによって、聞くべきポイントだけに集中することができます。

—

攻略法2

Part 3と同じく、質問は簡単な文にして内容を覚えておく(日本語で可)

—

公式問題集8のTEST 1 Part 4の最初の問題、

「Question 71 through 73 refer to the following introduction」を例に挙げると、

71.What caused a delay?

何が遅れを引き起こしましたか。

→遅れの原因は?

72.Why is Ms. Kebede receiving an award?

Kebedeさんはなぜ賞を受賞しているのですか。

→Kebedeさんはなぜ賞を獲った?

73.According to the speaker, what is the most important benefit of trees?

話し手によると、木の最も重要な恩恵は何ですか。

→木の重要な恩恵は何?

と簡単な文にすると、より記憶の定着につながります。

—

攻略法3

Part 3と同じく、Part 4も文章と質問の順序は一致することを押さえておく

—

設問1の質問の解答の根拠は基本、本文のはじめの方、設問2は中盤、設問3は終盤にあり(あくまでも「基本」ですが)、設問1の解答の根拠が本文の最後に出てくることはあまりありません。

—

攻略法4

各設問のキーワードをおさえる

—

71.What caused a delay?

71のキーワードは「a delay 遅れ」です。

72.Why is Ms. Kebede receiving an award?

72のキーワードは「Ms. Kebede Kebedeさん」と「an award 賞」。

73.According to the speaker, what is the most important benefit of trees?

73のキーワードは「benefit of trees 木の恩恵」です。

本文中に必ずこれらキーワードと同じ単語、もしくは言い換えられた表現が出てきますので、キーワードを音声を聞く前に意識しておくことによって、受け身ではなく、待ち構えることができます。

次回はこの攻略法を使って、「Question 71 through 73」を解いていきましょう。

本日は岩田がお送りしました。

【『公式TOEIC Listening&Reading 問題集 8』を使い倒す編:「TEST 1 Part 3 会話問題」その3】

こんにちは岩田です。

最新の『公式TOEIC Listening&Reading 問題集 8』。

シリーズでこの最新問題集8に登場する問題の、「ここだけはおさえたいポイント」を解説しています。

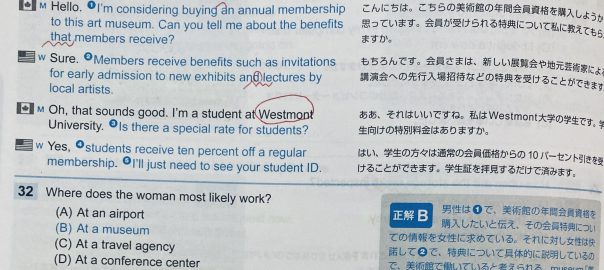

本日もTEST1のPart 3「会話問題」の「Question 32 through 34」を再び取り上げます。

前々回・前回では「答え方のコツ」を紹介したのですが、今回はこの問題文のテキストを使って、英文を見ながら声を出して読む「音読」の練習をしようといったお話です。

—

M: Hello. I’m considering buying an annual membership to this art museum. Can you tell me about the benefits that members receive?

こんにちは、こちらの美術館の年間会員資格を購入しようかと思っています。会員が受けられる特典について私に教えてもらえますか。

W: Sure. Members receive benefits such as invitations for early admission to new exhibits and lectures by local artists.

もちろんです。会員さまは、新しい展示会や地元芸術家による講演会への先行入場招待などの特典を受けることができます。

M: Oh, that sounds good. I’m a student at a Westmont University. Is there a special rate for studends?

ああ、それはいいですね。私はWestmont大学の学生です。学生向けの特別料金はありますか。

W: Yes, students receive ten percent off a regular membership. I’ll just need to see your student ID.

はい、学生の方々は通常の会員価格からの10パーセント引きを受けることができます。学生証を拝見するだけで済みます。

—

この本文を徹底的に音読しよう、と。

ポイントは、

1.

—

まずは英文の意味をしっかり理解しておく

—

2.

—

英語音声を発音・アクセントに注意して聞く

—

3.

—

英文のキリのいいところをスラッシュ(/)で区切って、区切った部分ごとに音読していく

例)

M: Hello./I’m considering buying an annual membership/to this art museum./Can you tell me/about the benefits/that members receive?

—

4.

—

さらに慣れてきたら、スラッシュの区切りの部分を長くして音読する

M: Hello./I’m considering buying an annual membership to this art museum./Can you tell me about the benefits that members receive?

—

5.

—

スラスラ音読できるようになったら、「オーバーラッピング」をする。オーバーラッピングとは、英文を見ながら、音声と同時に声を出す学習法のことです。

声に出して読む際にいずれも大切なことは、お手本の発音やアクセント、下記のような単語同士の音の連結などで変化するパターンも意識することです。

英語の音が変化するこれらパターンに注意です。

—

1.短縮(「I am アイ アム→I’m アイム」など)

2.連結(「un umbrella アン アンブレラ→アナンブレラ」など)

3.脱落(「right door ライト ドア→ライ(ト)ドア」など)

4.同化(「Can I キャン アイ→キャナイ」など)

5.弱形(「a price ア プライス→(ア)プライス」など)

6.「ら行」化(「better ベター→ベラー」など)

—

音読によって、語彙や表現、言い回しをより覚えられるようになりますし、それらストックを蓄積していくことによって、英文を日本語に介さず英文のまま理解できるようになり、速読力アップにも繋がります。

さらに、英語は自分が発音できない音は聞き取ることができない、というわけで、裏を返せば、繰り返しの音読で発音できるようになることで、リスニング力アップももちろん期待できます。

「音読」と「オーバーラッピング」、ぜひやってみてください。本日は岩田がお送りしました。